導入事例

概要

大阪教育大学のみらい教育共創館にあるCreative-Labにて、現地の小学校6年生を招いた学習イベントを実施しました。レノボ・ジャパンの菅田直之氏を講師として、キャリア講話と動画制作体験の2部構成で実施。普段の授業にはない時間となったこともあり、児童たちは終始真剣な眼差しで授業に取り組みます。最終盤には制作した動画の発表もあり、イベントは大盛況のまま幕を閉じました。

大阪教育大学内にあるレノボ・ジャパンとインテルの協賛スペース「Creative-Lab」を活用

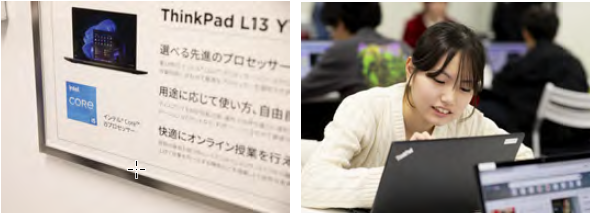

レノボ・ジャパンは「すべては子どもたちのために」を掲げ、STEAM教育構想をベースとした教育現場への支援活動を広く展開しています。2024年春には、日本有数の教員養成系大学として知られる大阪教育大学の天王寺キャンパス内に、大阪市との合築施設「みらい教育共創館」が創設されました。その3階にはレノボ・ジャパンとインテルが協賛する形で、デジタル人材育成を目的としたオープンスペースCreative-Labが設けられています。レノボ・ジャパンはここに学習用端末として第13世代Intel® Core™ 搭載の「ThinkPad L13 Yoga Gen 4」を60台貸与し、教育環境の充実を支援しています。

この度Creative-Labにて、デジタル教育人材の育成をテーマとした学習イベントが開催されました。当日は大阪市立岸里小学校の6年生、約60名を招待。レノボ・ジャパンのエンタープライズ事業部に所属する菅田氏を講師として、大阪教育大学の学生がサポートを施しながら、キャリア学習や動画制作の授業を実施。児童は学ぶ側として、学生は教える側としてデジタルを活用することができ、自治体と企業は教育現場の現状を知ることができます。市立の小学校、大学、そしてレノボ・ジャパンとインテルの産官学連携となった今回の取り組みでは、デジタル教育人材の育成におけるさまざま教訓や、新たな可能性を提示できました。

今世の中にない仕事が将来必ず現れる。そんな時代で活躍できる人材へ

全2時間の授業のうち、前半1時間はキャリア教育の授業が行われました。講師の菅田氏は過去に不動産、人材派遣、総合商社、そして会社経営などさまざまな職業、職種を経験。その実体験をもとに、それぞれの仕事内容が簡単に紹介されました。授業後には「聞いたことのない仕事をたくさん知ることができてよかった」と、多くの児童が感想を述べています。話に上がった仕事は、ほとんどの児童にとって身近ではないものばかり。よほど新鮮だったのか、食い入るようにして話を聞く姿が印象的でした。

続いて「将来なりたい職業」の質問をすると「たこ焼き屋さん」や「税理士」など多彩な回答が飛び出します。数ある職業のなかでも、特に時間を割いて取り上げられたのは、経営者の話でした。ある資料の数字によると、現在の国内の個人事業主も含めた経営者は、全労働者のうちの17.7%だそうです。「皆さんで言えば、将来このなかの10人くらいが経営者になりますね」との話が出ると、児童のなかに小さなどよめきが起きました。単なる職業紹介ではなく、経営者という道があり、自分たちも将来なれるかもしれないという期待や驚きが、先の反応を呼んだと思われます。

昨今注目される生成AIの話も登場します。菅田氏は事前に生成AIを用いて「大阪のおいしい食べ物」をテーマに楽曲を作成しており、それをその場で流しました。楽曲のウケはいまひとつだったものの、AIの実力を一同で改めて実感できました。AIの発展などにより、今後は次々に新しい事業や仕事が生まれてくることが予測されます。「皆さんが働く頃には、今はまだこの世にない仕事が必ずできています。たとえば、私が小学生の頃にWEBデザイナーという職業がなかったように。そんな新しい時代で活躍できる人に、ぜひなっていってほしいです」これからのデジタル人材に期待を込めた講師の言葉で、前半の授業は締めくくられました。

発信者のモラルは「守り」ながら「攻め」の姿勢で学ぶ

後半1時間は、実際に児童がパソコンを使って動画制作を体験します。冒頭、今すぐにでもパソコンを開きたい児童を前に、菅田氏から「大事な話」がありました。いわゆる情報リテラシーについてです。SNSが普及し、近年はデジタル情報の発信、受信が誰でも簡単にできます。受信側としてはまず、フェイクニュースのような嘘の情報を鵜呑みにしないことが伝えられました。加えて、一部分だけを見ると、全体を見たときと真逆の印象になる有名な風刺画の紹介とともに、切り取り情報への注意も促されました。これらはそのまま、発信側への注意にもなっています。まとめとして、児童が動画を作るうえでは「誰に、何を、どう思ってもらいたいか、の3つを意識して作ってほしい」とのアドバイスがありました。児童はやや緊張感のある面持ちで、真剣に聞き入っていました。

次は、お待ちかねの動画制作体験です。嬉々とした表情でパソコンを開く児童たち。順次手慣れた様子で個人アカウントへのログインを済ませます。動画制作に使用するアプリケーションとその簡単な使い方が紹介され、早速操作開始。「おおぉ」や「すごい」といった素直な反応が、所々から漏れ聞こえてきます。

制作のテーマは「自分の好きなもの」。インターネットで検索した画像やイラストをつなぎ合わせ、数十秒の動画にまとめます。人気だったのは、犬や猫などの動物、食べ物、アニメやゲームのキャラクターなど。自分の興味のある事柄だったこともあるのか、はたまたデジタルへの慣れなのか、積極的に手を動かしていく児童が多い印象でした。文字入力についてはほとんど説明がなかったにもかかわらず、どの児童も画面を見ながら次々とトライ&エラーで進めていきます。意欲的に学ぶことの大切さを教えられているかのようです。キーボードをスムーズに叩く子もいれば、テント型に置き直して画面タッチをメインとする子もいて、皆それぞれのスタイルで制作を楽しんでいました。サポートに入る大学生も、児童の没頭具合や制作する動画のクオリティの高さに驚いていた様子でした。

児童、教員、そしてサポートする学生、全方向に有意義な時間

授業の最後に、制作した動画の発表がありました。代表で2名の児童が制作した動画をプロジェクターで流すと、教室は大盛り上がり。特に、自分の親が経営する飲食店を紹介した児童は「皆においしそうだと思ってもらい、お店に来てもらうこと」と、制作の目的を述べており、授業の内容が忠実に反映されていました。ほとんどの児童が「楽しかった」との感想を残し、なかには「早く続きが作りたい」といった声もいくつか聞かれました。

続けて菅田氏からは、総評とともに著作権の話がありました。授業で使用したキャラクターの絵や写真には著作権があるため、公の場では使用を許可してもらう必要があると伝えられます。そこで残念そうな反応はなく、むしろ「著作権のことも知れて勉強になった」と話す児童もいたほどでした。現実的な側面をきちんと教えることも、よりよいデジタル教育人材の育成においては大切です。

引率の教員からは「今日の授業を通じて、児童たちは自身の可能性の広がりを感じたと思います。将来のキャリア選択の幅も広がりそうです」との感想をいただきました。また動画制作の授業で、多くを教えずとも能動的に取り組む児童の姿を見たことで、自身の指導を改めて考えるきっかけにもなったそうです。

サポートに入った大学生は「今後は教える立場になるので、よりデジタル領域のことを学んでおく必要がある」と、焦りにも似た感覚を覚えたそうです。加えて、一般企業の人による授業だったことに好感を抱いていました。「社会には多様な価値観や経験を持った人がいると知ることができる」「この場所のように学校の外だとワクワク感があり印象に残る」と話します。他の多くの学生にもぜひこのようなイベントを体験してほしいとの要望も出ており、児童だけでなく学生にとっても有意義な時間となったようです。

今回のイベントは、デジタル教育人材の育成のための示唆に富んだ取り組みとなりました。レノボ・ジャパンはこれからも「すべては子どもたちのために」このような教育現場への支援活動を続けてまいります。

この課題を解決した製品・ソリューション

ThinkPad L13 Yoga Gen 4

自由自在な使い方を提供するマルチモード2-in-1ノートPC。